2021年6月25日,乐鱼(中国)麻类研究室联合海峡联合研究院基因组与生物技术研究中心在国际生物技术著名期刊《Plant Biotechnology Journal》在线发表了题为“Reference genomes of the two cultivated jute species”的研究论文(https://doi.org/10.1111/pbi.13652)。该研究首次公布了黄麻2个栽培种的高质量参考基因组。

黄麻属(Corchorus)有100多个种,生产上具有栽培价值的有圆果种(Corchorus capularis)和长果种(C. olitorius),两者具有不同生长习性,存在生殖隔离,皆为二倍体(2n=14),主要在孟加拉国、印度和中国等国家种植。在世界范围内,黄麻的产量和种植面积仅次于棉花,是麻纺工业的重要原料,其纤维产量占世界上麻类纤维总产量的80%。除了利用麻纤维,黄麻多功能用途还拓展到菜用、茶用、重金属吸附用、盐碱地修复用等。

率先公布黄麻2个栽培种的参考基因组

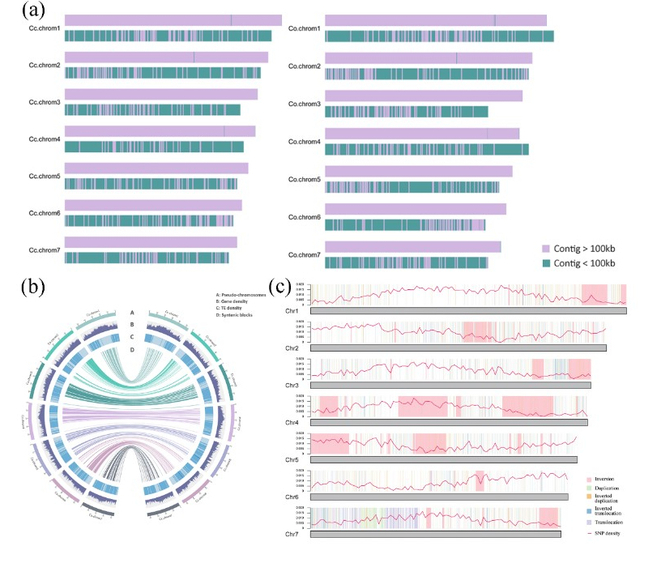

本研究以黄麻区域试验对照品种圆果种“黄麻179” 和长果种“宽叶长果”为材料,采用二代+三代的测序策略,同时结合Hi-C染色体构象捕获技术,首次完成黄麻染色体水平全基因组测序和组装工作,其基因组大小分别为336 Mbp和361 Mbp,contig N50分别为46 Mb和50 Mb,分别鉴定到25,874个和28,479个蛋白编码基因(图1)。比较基因组学分析发现,黄麻和雷蒙德氏棉之间的物种分化发生在3,800万年前。尽管黄麻两个栽培种表现出良好的共线性,但长果种黄麻基因组比圆果种多25 Mbp,包含有13个假定的倒位。这些倒位可能是两者具有不同生长习性和生殖隔离的重要原因。

图1 黄麻2个栽培种的全基因组特征及比较

黄麻的起源与驯化

为了更好地解析黄麻的起源与驯化,对来自世界各地的300份不同的黄麻种质资源(242份圆果种黄麻品种(系)、57份长果种黄麻品种(系)和1份近缘种假黄麻)进行了重测序。群体遗传学分析显示,黄麻在20,000年前开始出现瓶颈事件。在末次盛冰期(Last Glacial Maximum, LGM),圆果种黄麻仅存在于亚洲南部,而长果种黄麻存在于非洲东部和亚洲南部。暗示着长果种黄麻为起源于非洲东部并于亚洲南部经过第二次驯化,而圆果种黄麻为起源并驯化于亚洲南部。

黄麻纤维品质重要遗传位点的挖掘

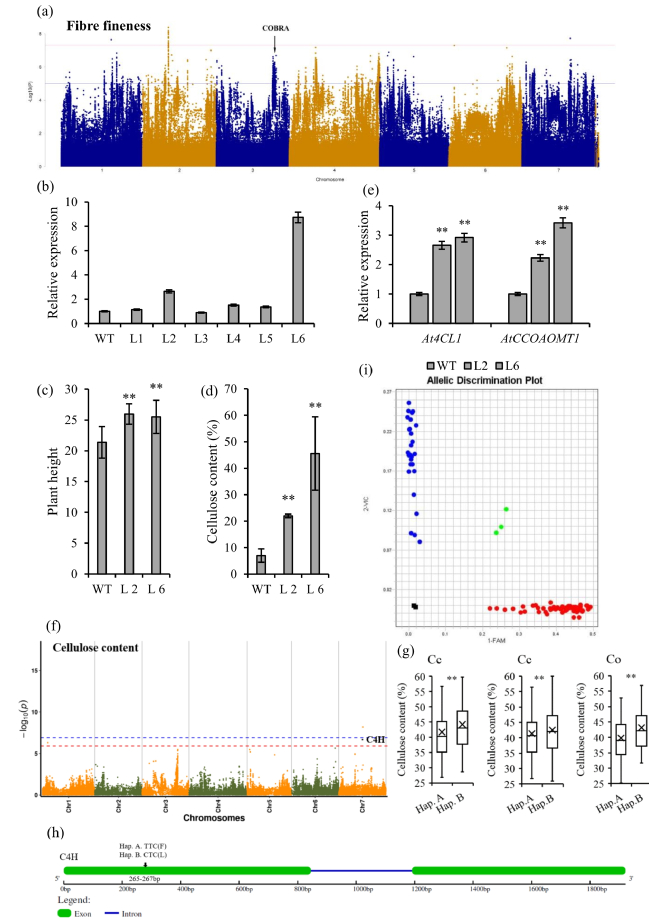

全基因组关联分析(GWAS)鉴定了数百个控制纤维品质相关性状(包括纤维细度、纤维素含量和木质素含量)的重要基因位点(图2)。结合选择性清除分析发现,纤维细度QTL的微丝酶家族蛋白CcSFP1、蛋白质精氨酸甲基转移酶CcPRMT7等候选基因位于选择性清除区域,推测这些基因受到了驯化选择。利用竞争性等位基因特异性PCR(Kompetitive Allele Specific PCR, KASP)和转基因技术验证了控制黄麻纤维品质的候选基因CcCOBRA1和CcC4H1的功能。这些基因的挖掘,为黄麻纤维品质的遗传改良提供了重要的基因位点。

图2 黄麻全基因组鉴定纤维品质的基因位点

乐鱼(中国)麻类研究室自1948年以来,以黄麻、红麻为主要研究对象,坚持了70余年的麻类作物遗传育种与综合利用研究。这是继我校麻类研究室2020年01月23日在PBJ发表了题为“The genome of kenaf (Hibiscus cannabinus L.) provides insights into bast fibre and leaf shape biogenesis”的红麻参考基因组(https://doi.org/10.1111/pbi.13341)后的又一力作。

我校麻类研究室博士研究生张力岚、徐益,基因组与生物技术研究中心马晓开、张兴坦为论文的共同第一作者,我校张立武教授、祁建民教授、Ray Ming教授为共同指导作者,张立武教授为通讯作者。研究得到国家自然科学基金项目(31771369, 31972968)和国家现代农业产业技术体系建设专项(CARS-19-E06)经费资助。

原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/pbi.13652