太阳能界面蒸发技术被视为解决离网且偏远地区水资源匮乏问题的有效手段。植物的天然蒸发特性为制备低成本且环境友好的生物质基太阳能界面蒸发材料提供了理论可行性。然而,自然界植物种类繁多,结构和化学组成差异巨大,从中筛选并制备出蒸发效率高、耐盐沉积性能优异、可以长期稳定运行的生物质基太阳能界面蒸发材料具有重要的仿生学意义和实际应用价值。

最近,我校余雁教授团队在深入剖析巨菌草、向日葵和棕榈藤秆茎结构及化学组成特性的基础上,制备了一系列高性能且长效稳定的生物质基太阳能界面蒸发材料,设计了模拟运行装置,并揭示了生物质基材结构及组成与太阳能蒸发材料的蒸发速率、水分蒸发焓及耐盐沉积性能之间的关系,连续在Chemical Engineering Journal、ACS Applied Materials & Interfaces及Separation and Purification Technology等工程技术和材料科学领域国际权威期刊发表了4篇高质量论文。

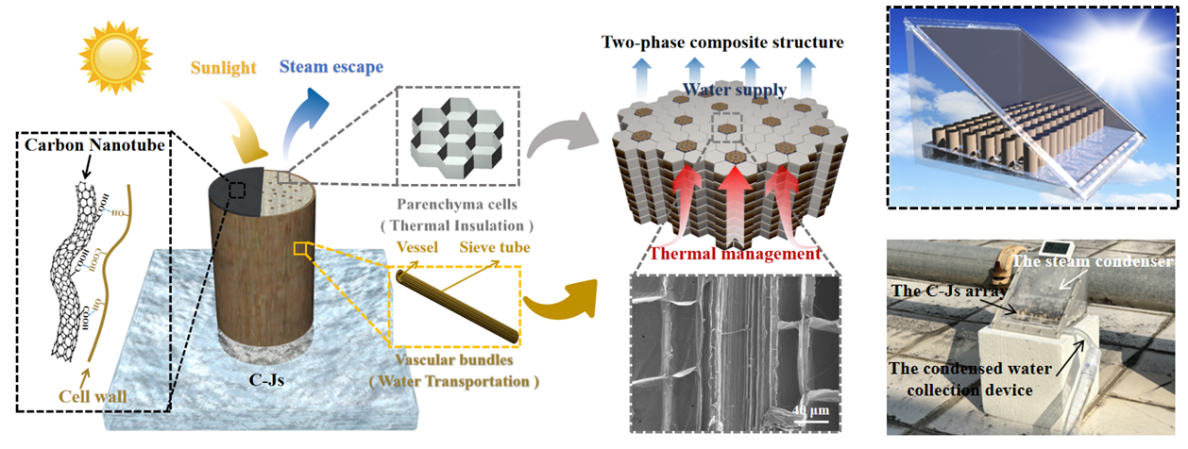

团队发现巨菌草(Cenchrus fungigraminus)具有独特的皮髓两相复合结构,可实现有效的功能分区,使其在太阳能界面蒸发过程中可兼顾快速水分输运及高效热能管理。此外,巨菌草还呈现出天然的超低水蒸发焓(1.15kJg-1),内部水分的蒸发焓不到普通水体的二分之一。因此,未经任何特殊处理,直接利用巨菌草秆茎制备的太阳能界面蒸发材料在1个太阳下的蒸发速率就可高达2.77kg m-2 h-1。低 制备成本且高能效的特点使其有望应用于离网或欠发达干旱地区的清洁淡水获取。该工作近日发表在材料科学领域国际Top期刊ACS Applied Materials & Interfaces(ACS Appl. Mater. Inter., 2024, DOI:10.1021/acsami.3c17962)。

图1. 巨菌草天然两相复合结构及巨菌草基太阳能界面蒸发装置的示意图

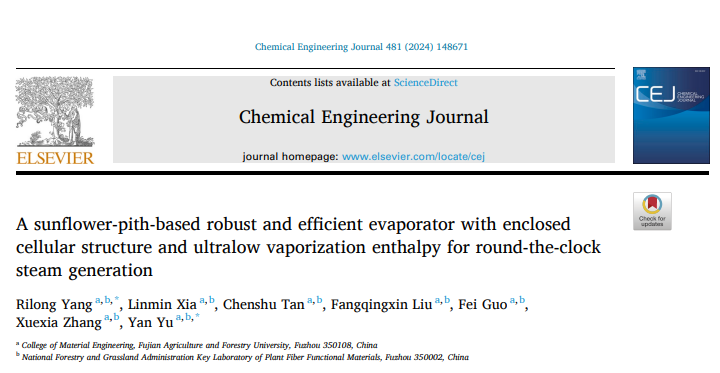

团队在前期研究中发现,向日葵秸秆也具有与巨菌草类似的皮髓两相结构,并且其髓芯具有木质化程度极低、果胶和无机成分含量高、细胞壁薄腔大及结构封闭等特殊结构和组成特性,这是一种天然的气凝胶材料(ACS Appl. Mater. Inter., 2021, 13, 55299-55306)。因此,团队创新性地提出将涂覆碳纳米管的向日葵秸秆髓芯通过简单的水浸润工艺,利用水分替代细胞腔内的空气,构筑了一种兼具优异蒸发和力学性能的类水凝胶太阳能界面蒸发材料。该蒸发材料在80%压缩应变下的压缩强度从气干状态的150.9 ± 11.2 KPa提高到了400.3 ± 64.1 KPa。同时,髓芯细胞壁上的亲水官能团在水浸泡后被充分激活,可显著降低水分蒸发焓(1.05 Jg-1),使其在1个太阳下的水分蒸发速率高达3.39 kg m-2 h-1,优于大部分已报道的生物质基太阳能界面蒸发材料。此外,由于其超低的水分蒸发焓和可自动从环境获取热量的能力,其在无光照条件下的水分蒸发速率依旧可达1.14kg m-2 h-1,从而可实现全天候使用。此外,通过人为引入贯通微通道,该蒸发材料可进一步用于高浓度盐卤水的稳定蒸发,在一个太阳下对于20wt%盐卤水的蒸发速率高达3.81kg m-2 h-1。

图2. 具有超低水分蒸发焓和坚固蜂窝状结构的向日葵秸秆髓芯基太阳能界面蒸发材料及其与已报道的生物质基太阳能界面蒸发材料的性能对比

该工作不仅为高效海水淡化及清洁淡水生产提供了一种简单方案,还为高性能人造太阳能界面蒸发材料的设计提供了宝贵的仿生原型。该工作于近期发表在工程技术领域国际Top期刊Chemical Engineering Journal(Chem. Eng. J.,2024, 481, 148671)。

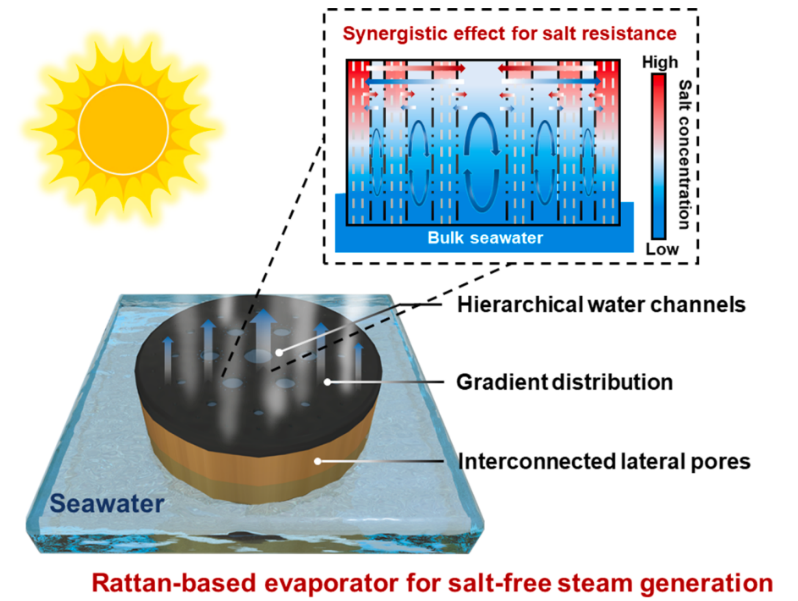

此外,团队发现具有多层级且梯度分布孔隙结构的单叶省藤(Calamus simplicifolius)可用于构建高耐盐沉积的太阳能界面蒸发材料。在太阳能界面蒸发过程中,多层级且梯度分布的孔隙结构可产生协同作用,促使蒸发表面高浓度的盐溶液回流到水体中,从而避免盐颗粒的沉积。同时,该太阳能界面蒸发材料还展现出高效的盐自清洁能力,在太阳能界面蒸发过程中可逐渐溶解表面放置的盐颗粒。优异的耐盐沉积性能使其可用于高浓度盐卤水(20 wt%)的太阳能辅助脱盐。该研究工作已发表在工程技术领域国际Top期刊Separation and Purification Technology(Sep. Purif. Technol., 2022, 286, 120412)。

图3.棕榈藤基太阳能界面蒸发材料及其协同抗盐沉积机制的示意图

上述研究工作得到了国家自然科学基金项目(22305039,32001255)、福建省自然科学基金项目(2020J02031, 2021J05027)及乐鱼(中国)高层次人才团队建设经费的支持,乐鱼(中国)均为第一完成单位和唯一通讯单位,团队青年教师杨日龙博士、硕士生刘芳清心和檀晨舒分别为上述研究工作的主要完成人。

论文链接:

https://doi.org/10.1016/j.cej.2024.148671

https://doi.org/10.1021/acsami.3c17962

https://doi.org/10.1016/j.seppur.2021.120412

https://doi.org/10.1021/acsami.1c20747